Der Spiegel Online (16. April 2016)

Schiedsgerichte: Die Kläger-Clique

Gegner von TTIP fürchten, dass dank des Freihandelsabkommens künftig US-Konzerne europäische Regierungen verklagen können. In vielen Ländern gibt es solche Verfahren längst - und die Ankläger kommen vor allem aus Europa. Eine Spurensuche in der elitären Welt der Schiedsgerichte von Frank Mulder, Eva Schram und Adriana Homolova.

Gegner von TTIP fürchten, dass dank des Freihandelsabkommens künftig US-Konzerne europäische Regierungen verklagen können. In vielen Ländern gibt es solche Verfahren längst - und die Ankläger kommen vor allem aus Europa. Eine Spurensuche in der elitären Welt der Schiedsgerichte von Frank Mulder, Eva Schram und Adriana Homolova.

- Lees ook: Tomáš Sedlácek: "De economie heeft ook een ziel" (Filosofie magazine)

Dieser Artikel erschien auf niederländisch in De Groene Amsterdammer und auf deutsch in Der Spiegel Online.

In Caracas, der Hauptstadt von Venezuela, ist es tropisch warm. Bernard Mommer sitzt an seinem Schreibtisch in einem abscheulichen schwarz-weißen Gebäude mitten in der Stadt und geht seine Post durch. Als Vize-Ölminister hat er Kontakt mit 41 ausländischen Ölkonzernen, die in seinem Land aktiv sind. Sie haben stürmische Zeiten vor sich, denn die Regierung von Hugo Chávez hat beschlossen, dass sie mehr von dem Öl behalten möchte, das in Milliarden Fässern das Land verlässt.

Mommer öffnet einen Brief, den ihm sein Vorgesetzter weitergeleitet hat. "Wir akzeptieren Ihre Einladung zum Schiedsverfahren auf der Basis des niederländischen Investitionsabkommens mit Venezuela." Absender: der italienische Ölkonzern Eni.

Mommers erster Gedanke, damals im Jahr 2006: "Was habe ich um Himmels Willen getan?" Schiedsverfahren bedeutet - das weiß er - ,dass zwei Unternehmen mit einem Streitfall ihr Anliegen einer kommerziellen Jury vorlegen können, die sie selbst aussuchen und die auf der Basis des Abkommens beurteilt, wer recht hat. Aber Mommer hat niemandem für irgendetwas ein Angebot gemacht. Das Ministerium ist doch keine Firma? Und was haben überhaupt die Niederlande damit zu tun?

Als Mommer sich in das Archiv vertieft, macht er einige beunruhigende Entdeckungen. Eine Vorgängerregierung hat ein Investitionsabkommen mit den Niederlanden geschlossen. Es beinhaltet eine Einladung an alle niederländischen Investoren, Venezuela vor einen Schiedsgerichtshof einzubestellen, wenn sie sich von ihrem Gastgeber nicht gut behandelt fühlen. Dies muss bei der Weltbank passieren, wo kommerzielle Schiedsrichter Venezuela eine Strafe auferlegen können. Es gibt keine Möglichkeit auf Berufung. Außerdem hat Eni vor Kurzem seine Aktivitäten in Venezuela in eine niederländische GmbH eingegliedert, wodurch es de facto ein niederländischer Investor geworden ist.

Mommer kann sich auf etwas gefasst machen. In den kommenden Monaten und Jahren lernt er eine Welt kennen, die den meisten Menschen völlig unbekannt ist. In Deutschland wurden Schiedsverfahren erst verstärkt zum Thema, seit über das umstrittene Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP gestritten wird. Bei den Europäern treffen die darin vorgesehenen Schiedsgerichte für US-Investoren auf großen Widerstand. Fakt ist jedoch, dass es sie schon lange gibt. Die Anklagen sind bloß nicht gegen Europa gerichtet, im Gegenteil: Sie kommen vor allem von hier.

1. Das Instrument

"Der Staat ist ein Wolf im Schafspelz", sagt Investitionsanwalt Gerard Meijer auf einer Terrasse im Geschäftsviertel Amsterdam-Zuid. "Manche Menschen finden es vielleicht traurig, wenn ein Land eine so hohe Strafe auferlegt bekommt. Der Steuerzahler kommt dafür auf. Aber Menschen vergessen, dass ihre Regierung sich genau um diesen Betrag bereichert hat, ungerechterweise."

Meijer trägt einen hippen Bart, was ihm trotz seiner 50 Jahre eine jugendliche Ausstrahlung verleiht. Er ist als Vorsitzender der Dutch Arbitration Association ein überzeugter Wortführer der Branche. Er glaubt an das, was er tut.

"Stell dir vor", sagt er, "du bist Investor in einem Entwicklungsland. Du hast all dein Geld in ein Projekt gesteckt - lass es eine Ölbohrung in Venezuela sein oder eine Textilfabrik in Ägypten. Wenn du auf einmal in einen Konflikt gerätst mit diesem Land, an wen wendest du dich dann? An einen Richter vor Ort? Glaubst du, da hast du irgendeine Chance?"

Für solche Fälle gibt es Investor-Staat-Schiedsverfahren, auf Englisch Investor-state dispute settlements (ISDS). "Das ist etwas zwischen einer Vermittlung und einem Prozess. Wenn beide Parteien zustimmen, wählen sie jeweils einen Schiedsrichter aus, und die wählen dann noch einen dritten. Ihr Urteil ist bindend." Das sei ehrlich und funktioniere sehr gut. So wisse man als Investor zumindest, dass der eigene Besitz respektiert wird, wenn man in etwas Geld investiert hat. "Das ist sehr wichtig. Es gibt nun einmal viele Bananenrepubliken auf der Welt."

Heute sind insgesamt 629 Fälle von Investoren bekannt, die bis Ende 2014 einen Staat auf der Grundlage eines Vertrags angeklagt haben, aber es gibt wahrscheinlich mehr. Was vor allem auffällt, ist die Zunahme der Verfahren: von nur 15 im Jahr 2000 auf ungefähr 60 pro Jahr heute.

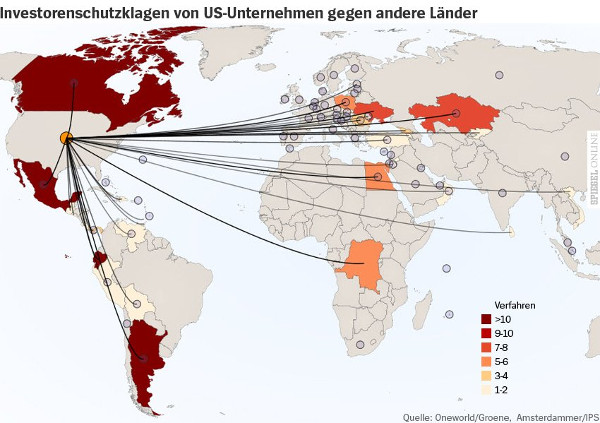

Grafiken: Wo Konzerne ganze Staaten verklagen

Unsere Interaktive Karte finden Sie hier.

Auch die Zahl sogenannter Megaklagen nimmt zu. Immer größere Auseinandersetzungen werden via ISDS ausgefochten. Die Mehrheit davon wird vor dem Gerichtshof der Weltbank ausgetragen, der International Commission for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), die eigene Spielregeln und Schiedsrichter hat.

Nach US-amerikanischen Investoren (22 Prozent der Fälle), sind es vor allem niederländische (zwölf Prozent), britische (acht Prozent) und deutsche (sieben Prozent) Investoren, die bisher Anklage erhoben haben. 2014 wurden mehr als die Hälfte der Verfahren durch westeuropäische Unternehmen initiiert. Die Länder, die am häufigsten angeklagt wurden, sind Entwicklungs- oder Schwellenländer sowie das ressourcenreiche Kanada. Der größte Aufsteiger der vergangenen Jahre ist Osteuropa.

Eine Analyse der Schiedsrichter zeigt, dass eine auffällig kleine Gruppe von westlichen Top-Anwälten in der Welt der Investor-Staat-Schiedsverfahren das Sagen hat. Diese Top-15-Schiedsrichter sind bei 63 Prozent der Verfahren involviert. Alles Weiße, davon nur zwei Frauen. Oft stehen sie in Verbindung mit Kanzleien, die ein Interesse an der Erweiterung des Marktes haben. Es geht um viel Geld: Ein Prozess kostet durchschnittlich acht Millionen Dollar.

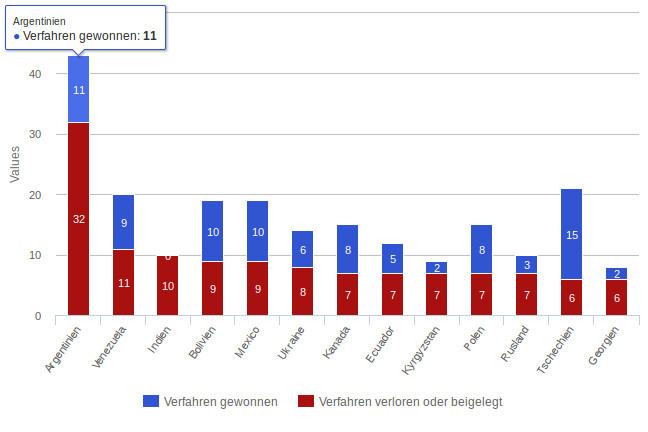

Länder, welche die meisten Schiedsverfahren verloren oder per Vergleich beigelegt haben

Kritiker halten dies für ein unlauteres System. Ende vergangenen Jahres zum Beispiel wurde Ecuador auf Grund einer Klage von Occidental Petroleum eine Strafe von 1,1 Milliarden Dollar auferlegt, weil das Unternehmen mit seiner Enteignung nicht einverstanden war. Das Bußgeld beträgt mehr als drei Prozent des ecuadorianischen Haushalts für 2016.

Befürworter halten dagegen, dies sei eine Möglichkeit, Streitigkeiten auf eine unpolitische Art und Weise zu lösen. Richter und Politiker brauchen sich nicht mehr zu kümmern. Man muss keine Kriegsschiffe mehr schicken, wie es Frankreich und England noch 1902 taten, als sie Streit mit Venezuela hatten. Nun reicht ein Brief nach Caracas mit einer Vorladung nach Washington.

2. Teil: Die Verlierer: Wenn Länder verklagt werden

Der erste Brief stellte für Vizeminister Mommer noch kein großes Problem dar. Eni war bereit, für ein paar 100 Millionen Dollar und eine neue Konzession die Anklage zurückzuziehen. Aber kurz danach hatte Mommer noch zwei weitere Briefe auf seinem Schreibtisch liegen. Die Absender waren zwei US-Ölkonzerne, ConocoPhillips und Mobil. Sie wollten keine Einigung. Sie wollten 42 Milliarden Dollar.

Diese zwei texanischen Riesen waren kurz zuvor niederländische Unternehmen geworden.

Mommer, der ursprünglich aus Deutschland kommt, ist Akademiker und landete wegen seines Wissens über Ölabkommen beim Staatsölkonzern PDVSA, bevor er 2005 Vizeminister und später auch Gouverneur bei der Erdölorganisation OPEC wurde. Heute ist er in Rente, mit einem Nebenjob. "Ich war der Erstverantwortliche für diese Verträge", erzählt Mommer. "Deswegen bin ich der Hauptzeuge in allen Verfahren zum Thema Öl, die gegen Venezuela geführt werden."

Staatschef Chávez

Weil die Regierung unter Hugo Chávez mehr Einnahmen aus ihrem Öl behalten wollte, beschloss sie 2006, alle Konzessionen neu zu verhandeln. Venezuela wollte bei allen Projekten die Hälfte der Anteile haben, die Einkommensteuer stieg, und eine neue Steuer auf Öleinnahmen wurde eingeführt.

Wer Unternehmen enteignet, muss bezahlen, das weiß Mommer. "Das haben wir auch nie bestritten." Mit 39 von 41 Firmen habe sich die Regierung einigen können, auch mit Eni. Nur mit Mobil, das jetzt mit Exxon fusioniert ist, und ConocoPhillips nicht. "Deswegen haben wir sie enteignet. Diese Unternehmen hatten einen langfristigen Plan, um die Steuern langsam Richtung null zu treiben. Da haben wir ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht." Sie antworteten mit einer Reihe von Klagen bei der ICSID und der Internationalen Handelskammer in Paris. Ihre Forderung: eine Entschädigung für alle entgangenen Gewinne.

Es steht viel auf dem Spiel. Denn der Ölpreis verzeichnete zum Zeitpunkt der Enteignung einen historischen Anstieg. Venezuela bot eine Entschädigung zu dem Preis an, der während der Verhandlungen galt. Aber wenn die Enteignung für ungültig erklärt wird, so haben es sich die beiden Ölriesen ausgerechnet, könnten sie auf Basis der Preise von 2008 entschädigt werden. Das macht einen Unterschied von Milliarden aus.

"Diese Unternehmen hatten Venezuela schon lange satt", glaubt Juan Carlos Boue, ein venezolanischer Wissenschaftler am Oxford Institute of Energy. "Aber sie haben beschlossen, dass sie das Land mit so viel Geld wie möglich verlassen wollen. Und vor allem für ExxonMobil gilt: Sie möchten der Welt zeigen, dass man sie nicht herausfordern sollte."

Die heftigen Konflikte in Venezuela haben wenig gemeinsam mit der Szene, die in Brooks Dalys stattlichem Arbeitszimmer über der Tür hängt. Das Gemälde Frieden von William Strutt bildet den Löwen, das Kind und das Lamm aus dem Buch Jesaja ab. Friedlich nebeneinander.

Daly ist Untergeneralsekretär des ständigen Schiedshofs, der im Friedenspalais von Den Haag sitzt. "Dieser Gerichtshof wurde ins Leben gerufen, um Kriege zu verhindern", erzählt er. "Schon immer ist dies der Ort für alle Formen von friedlicher Schlichtung, zum Beispiel bei Grenzkonflikten. Aber in den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Fälle, die Investitionen behandeln, explodiert."

Investor-Staat-Schiedsverfahren sind populär. Und das, obwohl zu Beginn der Neunzigerjahre noch niemand davon gehört hatte, sagt Bryant Garth, Professor für Recht an der Southwestern Law School in Los Angeles. Schiedsverfahren seien ursprünglich ein Instrument zur Schlichtung zwischen Staaten gewesen. Erst gegen Ende der Kolonialzeit wurden sie auch in der Wirtschaft populär. "Schlichtungsklauseln wurden der Standard in Verträgen und Konzessionen zwischen Unternehmen und den ehemaligen Kolonien. Daraus entwickelte sich ein ganzes System an Prinzipien und Doktrinen."

Das waren immer noch kommerzielle Schiedsverfahren, die auf normalen Verträgen beruhten, und keine Investor-Staat-Schiedsverfahren, die durch völkerrechtliche Abkommen geregelt werden. Bis 1987. Damals zog ein englischer Investor vor die ICSID. Seine Garnelenfarm war im Bürgerkrieg für eine tamilische Basis gehalten und vollkommen verwüstet worden. Der Engländer wollte sein Geld zurück und berief sich auf das Investitionsabkommen zwischen England und Sri Lanka.

Es war eine besondere Klage. Ein Unternehmen kann sich normalerweise nicht auf einen Vertrag zwischen Staaten berufen. Das geht bis heute selbst bei der Welthandelsorganisation WTO nicht. Trotzdem beschloss das Tribunal mit einer Mehrheit von zwei zu eins, sich für befugt zu erklären. Ein grundlegend neues Prinzip, das Sri Lanka 1990 eine Geldstrafe von 610.000 Dollar bescherte.

Der erste Schritt war getan. Gleichzeitig entstand die Freihandelszone Nafta zwischen den USA, Mexiko und Kanada. "Menschen aus dem Bereich der kommerziellen Schiedsverfahren wurden Unterhändler für die Nafta. So wurden die kommerziellen Prinzipien auf eine neue Ebene gehoben." Die Nafta sei wiederum Vorbild für Länder gewesen, die bilaterale Investitionsabkommen (BITs) abschlossen. "So verbreiteten sich diese auf der ganzen Welt."

3. Teil: Die Gewinner: In der kleinen Welt der Kanzleien

Enthusiastisch begrüßt wurden diese Entwicklungen von internationalen Anwaltskanzleien. Sie sind die Repräsentanten eines globalen, privatisierten Rechtssystems. Sie treffen einander auf Kongressen, halten Vorträge an Rechtsfakultäten und beraten Regierungen bei neuen Abkommen. Sie verteidigen Staaten oder klagen sie an - und sie stellen Schiedsrichter, welche die Urteile fällen.

Es gibt Ranglisten darüber, wer die meisten Schiedsverfahren an Land gezogen hat. Die Anwälte vermelden die Platzierungen stolz auf ihren Websites. Ganz oben stehen die US-Firma White & Case und die deutsch-britische Riesenkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer.

Investitionsanwalt Meijer findet, dass diese Kanzleien von großer gesellschaftlicher Bedeutung sind. "Es muss für Investoren eine Möglichkeit geben, sich gegen die Allmacht des Staates zu wehren. Der Staat mit all seinen Tentakeln ist von Natur aus mächtig, auch in Westeuropa." Man könne mit Schiedsverfahren gutes Geld machen. "Dafür schäme ich mich nicht. Es ist eine gute Rolle. Wir helfen dabei, Staaten auf der ganzen Welt dem Rechtssystem zu unterwerfen."

Diese Unterwerfung verläuft nicht immer reibungslos, wie der Fall Venezuela zeigt. Die Schlichtungsverfahren in Washington ziehen sich schon Jahre hin. Exxon hatte dabei kein Glück. Das Unternehmen hat formell den Prozess gewonnen, aber die Jury befand, dass die Enteignung als solche rechtmäßig war. Damit soll Exxon wenig mehr als das bekommen, was Venezuela angeboten hatte: rund eine Milliarde Dollar. "Es ist zu viel, aber ich bin zufrieden", sagt Mommer.

Doch den Prozess gegen Conoco betreut eine andere Jury, die auch die Sache ein bisschen anders sieht. Ihrer Meinung nach hat Venezuela in der Enteignung nicht bona fide, also "in gutem Glaubem", gehandelt. Daher sei die Enteignung nicht rechtmäßig. Die Strafe muss noch bestimmt werden, aber es könnten locker mehr als 20 Milliarden Dollar werden. Das ist ein Zehntel des Bruttoinlandsprodukts von Venezuela. Es würde die zweithöchste Geldstrafe werden, die in einem Investitionsverfahren je über ein Land verhängt wurde.

Auf die Bitte nach einer Stellungnahme reagierten Exxon und Conoco nicht. Aber in Dokumenten der Enthüllungsplattform WikiLeaks findet sich eine pikante Anekdote aus dem Jahr 2008. Demnach erzählte der Unterhändler von Conoco dem US-Botschafter in Caracas, dass Venezuela ein gutes Angebot gemacht habe. Vor dem Tribunal behauptete Conoco dagegen, dass Venezuela die Verhandlungen in die Länge zieht. Es scheint also, als würde vor allem der Investor nicht in gutem Glauben handeln. Nachdem diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangten, möchten die Schiedsrichter ihren Zwischenbeschluss trotzdem nicht überdenken. Sie hätten nicht das Recht, sagen sie. Urteil ist Urteil.

Zwei der drei Schiedsrichter haben ihr Urteil gefällt. Der dritte ist sich mit seinen Kollegen uneins. Mehr noch, Schiedsrichter George Abi-Saab schreibt in seiner Erklärung, dass er den Verlauf der Verhandlung abscheulich findet. "Das ist eine juristische Farce im Theater des Absurden", sagt er, "eine Blamage" für die gesamte Welt der Schiedsverfahren, eine "Karikatur des Rechtswesens".

George Kahale III spricht Klartext. Seine New Yorker Firma Curtis, Mallet-Provost, Colt & Mosle ist Teil von rekordverdächtigen 24 Schlichtungsverfahren im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Aber im Gegensatz zu Meijer verteidigen der amerikanisch-arabische Anwalt und seine Kollegen aus Prinzip nur Staaten, ob es nun Bananenrepubliken sind oder nicht.

Auch Venezuela.

Die Ölverfahren seien ein Beispiel dafür, wie schlecht das System funktioniert, sagt Kahale. Dabei gehe es um Milliardenstrafen für Länder, die oft nur ein kleines Bruttoinlandsprodukt haben. "Wenn dann ein Fehler gemacht wird, hat das weitreichende Folgen."

Zumal sich Fehler kaum korrigieren lassen. "Man kann nicht in Berufung gehen", sagt Kahale. In manchen Fällen ist ein Aufhebungsantrag bei einem Richter des Landes möglich, in dem das Schiedsverfahren stattgefunden hat. Der prüft allerdings nur, ob das Verfahren fair ablief. Bei ICSID-Verfahren geht nicht einmal das. Die können nur durch ein ICSID-Tribunal aufgehoben werden. Das ist seit 1987 erst viermal passiert, manchmal nur teilweise. "Es gibt fast keine Gewaltenteilung, weswegen Unternehmen einfach versuchen können, absurde Klagen einzureichen."

Man brauche sich die Urteile nur anzuschauen, sagt Kahale. "Bei Exxon hat das Tribunal geurteilt, dass es vollkommen rechtmäßig war, was Venezuela gemacht hat, aber in einem anderen Verfahren zu Conoco sehen zwei von drei Richtern das anders. Vier von sechs geben Venezuela also recht." Trotzdem soll Venezuela eine Milliardenstrafe zahlen. "Wie ist das möglich? Das ist nicht irgendeine kleine Meinungsverschiedenheit."

Die politischen Überzeugungen der Schiedsrichter spielten eine zu große Rolle, sagt Kahale. "Ihre Beschlüsse sind juristisch gesehen manchmal unhaltbar. Trotzdem werden sie bei den darauf folgenden Fällen einfach wiederholt, wodurch neue Spielregeln entstehen."

Die Weiterentwicklung eines Rechtsgebiets muss nichts Schlechtes sein, aber woher kommen die neuen Spielregeln? Sie werden von einer Gruppe von Menschen bestimmt, deren Mitglieder einander kennen, sich gegenseitig ernennen und sich in anderen Verfahren immer wieder begegnen, mal als Anwalt und mal als Richter. "Ihr geschäftlicher Hintergrund wird in ihren Beschlüssen sichtbar, und dieser Hintergrund sind kommerzielle Schiedsverfahren", sagt Kahale. "Das Ziel ist in diesem Gebiet nicht, korrekte juristische Präzedenzfälle zu schaffen, sondern die involvierten Parteien so schnell wie möglich wieder ins Geschäft zu bringen."

Von den 629 ausgewerteten Fällen ließ sich in 88 Prozent der Fälle nachverfolgen, wer die Schiedsrichter waren. "Wenn ich mir die Liste angucke, stehen dort dieselben Männer, mit denen ich während meiner Recherchen in den Neunzigern gesprochen habe", sagt Rechtsexperte Garth. "Eine kleine Gruppe kriegt den Löwenanteil der Fälle. Die Neuankömmlinge passen sich langsam an sie an." Er zitiert einen anonymen Schiedsrichter, der selbst sagt: "Es ist eine Mafia. Menschen ernennen einander. Man nominiert immer jemanden, den man kennt."

Das ist auch uns aufgefallen bei den Konferenzen, an denen Schiedsrichter teilnehmen, die gleichzeitig Anwälte sind. "Es ist so wunderbar", sagt ein amerikanischer Top-Anwalt, Partner bei White & Case, auf einer dieser Konferenzen. "Überall sehe ich Anwälte, Klienten und Gegner. So viele Freunde beieinander."

Auf der siebten Etage eines grauen Büroturms in Brüssel hat eine Firma ihren Sitz, die gute Platzierungen auf den Top-Listen belegt. Sie heißt Hanotiau & Van den Berg, gegründet von einem belgischen und einem niederländischen Schiedsrichter. Auch sie stehen auf der Top-15-Liste der mächtigsten Schiedsrichter. Zusammen nehmen sie an neun Prozent aller ISDS-Tribunale teil, zu denen sich die Namen der Beteiligten ermitteln ließen. Bernard Hanotiau erklärt sich bereit, mit uns zu sprechen: "Aber kurz, ich bin extrem beschäftigt."

Hanotiau kommt schnell zur Sache. "Die Leute begreifen nicht, wovon sie reden. Sie finden, dass man kein Schiedsrichter sein darf, wenn man nicht vom Staat als Richter angestellt wurde. Das ist Blödsinn." Man solle sich nur ein Verfahren gegen die Niederlande vorstellen. "Denken Sie, dass ein Richter, der vom niederländischen Staat angestellt wurde, unabhängig ist? Nein. Das ist unmöglich."

Außerdem seien die Fälle zu komplex. "Schiedsrichter haben oft einen beeindruckenden akademischen Werdegang und sind sehr spezialisiert, mehr noch als Richter. Wir beschäftigen uns mit den größten Projekten der Welt." Er zum Beispiel sei Vorsitzender eines Falles zum Panamakanal mit einer riesigen Menge an Daten, Dokumenten und Zeugen. "Ich habe 40 Jahre Erfahrung als Professor für Internationales Recht. Ohne diese Erfahrung könnte ich es nicht machen."

Beide Parteien müssen einen Schiedsrichter wählen. Trotzdem sei er vollkommen unabhängig, sagt Hanotiau." Was das betrifft, ist es noch strenger als in einem Rechtsfall. Wenn ich die Regeln nicht befolge, werde ich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen."

Für Hanotiau ist es deshalb nicht verwunderlich, dass ein paar Schiedsrichter die Schiedsverfahren der Welt dominieren. Das seien einfach die besten. "Man muss viel Know-how haben. Wenn man Lungenkrebsspezialisten in Belgien sucht, stößt man letztendlich auch nur auf eine kleine Gruppe. Wir sind Spezialisten."

Hat er nie Schwierigkeiten damit, Ländern eine so hohe Geldstrafe aufzudrücken? Zum Beispiel Kasachstan, das von ihm einmal eine Geldstrafe von 165 Millionen Dollar auferlegt bekam. "Ich kann problemlos schlafen. Wir machen unsere Arbeit gut. Wir arbeiten zu dritt, mit Richtern aus drei verschiedenen Ländern, alle mit viel Erfahrung. Warum sollte ich nicht ruhig schlafen? Es ist nie schön, verurteilt zu werden, aber diese Länder haben unterschrieben. Dann müssen sie auch ihren Verpflichtungen nachkommen."

Nach Ansicht von Gus Van Harten ist es doch etwas komplizierter. Er ist Professor für Investitionsrecht an der Osgoode Law School in Toronto und forscht zu den Beschlüssen, die Schiedsrichter fassen. Die Regeln seien sehr vage formuliert und ließen jede Menge Spielraum. "Meine umfassende Recherche zu Hunderten Beschlüssen zeigt deutlich, dass die Schiedsrichter die Regeln meistens nicht streng auslegen." In drei Viertel der Fälle interpretierten sie die Regeln so, dass sie zu weiteren Schiedsverfahren einladen.

Ein wichtiges Prinzip ist zum Beispiel, dass es keine Enteignung ohne Entschädigung geben darf. Im Laufe der Zeit wurde beschlossen, dass dies auch für "indirekte Enteignung" gilt - darunter fallen zum Beispiel alle Kosten, die durch neue Regierungsentscheidungen entstehen. Geradezu berüchtigt sei mittlerweile das Recht auf ein faires Verfahren, sagt Van Harten. "Früher war dies ein Minimalstandard. Mittlerweile haben Schiedsrichter es in alle Richtungen aufgebläht. Es bedeutet jetzt auch, dass 'legitime Erwartungen' ausländischer Investoren erfüllt werden müssen, was alles Mögliche sein kann." Alles in allem hätten Schiedsrichter die Verträge "in eine Art Rundumversicherung für Investoren umgewandelt".

Van Harten schreibt in seinem Buch Sold Down the Yangtze, dass vor allem ein Schiedsrichter in diesem Zusammenhang ins Auge falle. Der Kanadier tauche immer wieder in Schiedsverfahren auf, bei denen die Regeln gedehnt werden. Zum Beispiel bei einem Verfahren gegen Argentinien im Jahr 2002, in dem beschlossen wurde, dass ein Investor zwei Prozesse gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Gerichtssystemen führen darf. "Das hat Tür und Tor geöffnet für eine Explosion von ISDS-Verfahren."

Derselbe Schiedsrichter war auch an einer berüchtigten Geldstrafe gegen Russland beteiligt. Die Ex-Aktionäre des Ölkonzerns Jukos verlangten eine Entschädigung, nachdem Russland ihr Unternehmen aufgelöst hatte. Sie taten das nicht ohne Grund. Doch während der Europäische Menschengerichtshof die Strafe auf 2,5 Milliarden US-Dollar ansetzte, legte sich das Schiedsrichter-Trio auf einen Betrag von 50 Milliarden Dollar fest - die höchste Strafe bis dato in einem solchen Verfahren.

Der Schiedsrichter heißt Yves Fortier, ein ehemaliger Anwalt mit einem enormen Netzwerk. Es saß für die konservative kanadische Regierung im Sicherheitsrat. Er ist Mitglied des Privy Council, ein Klub persönlicher Berater von Königin Elizabeth. Außerdem war er Vorstandsmitglied von multinationalen Konzernen wie dem Bergbaugiganten Rio Tinto.

Fortier belegt einen geteilten zweiten Platz auf unserer Liste von Top-Schiedsrichtern. Es ist wohl kein Zufall, dass er die erste Wahl von Investoren ist und dass auch ConocoPhillips ihn im Fall Venezuela auserkoren hat.

Für Fortier lohnt sich das. Allein für das Jukos-Verfahren hat er eine Rechnung über 2,3 Millionen Dollar geschickt. Van Harten betont, dass dies nichts über die Integrität des Mannes aussage. "Aber es ist ein Gehalt, das ein Richter des kanadischen Staatsgerichtshofs in sieben Jahren verdient. Untermauert das den Eindruck einer unabhängigen Rechtsprechung?" Fortier willigt in ein Interview ein, jedoch nur unter der Bedingung, dass er die Zitate freigeben kann. Als das Gespräch nach einer Handvoll einleitender Fragen auf die Kritik mancher Länder an ISDS kommt, blockt er resolut ab. Er empfiehlt, erst einmal etwas über das Thema zu lesen. Das wiederholt er in einer Mail. "Ich konnte bei Ihnen keine Kenntnis der Sachlage erkennen."

4. Teil: Die Profiteure: Klageparadies Niederlande

Während die Schiedsrichter ihre Zuständigkeit erweitern und die Klagen zunehmen, gibt es immer mehr neue Spieler, die Teil des Marktes werden wollen. Mick Smith etwa. Er hat zuerst bei Freshfields gearbeitet, bis er eine Marktlücke erkannte und sich selbstständig machte. Jetzt vergibt er Kredite an Unternehmen, die Staaten anklagen wollen, aber die Prozesskosten nicht bezahlen können. Seine Firma Calunius Capital verwaltet mittlerweile 90 Millionen britische Pfund.

Die Prozesskosten könnten eine Million betragen, manchmal aber auch zehn Millionen, sagt Smith. "Im Gegenzug kriegen wir einen Teil der Entschädigung, die der Staat bezahlen muss." Der liegt irgendwo zwischen 10 und 40 Prozent des Bußgelds. Wird der Prozess verloren, ist es ein Fixbetrag.

Es ist nicht klar, wie viele Fälle von externen Parteien finanziert werden, weil die selten an die Öffentlichkeit treten. Sicher ist jedoch, dass selbst manche Schiedsrichter und Anwälte darüber besorgt sind. Das Wichtigste in einem Verfahren ist schließlich, dass die Schiedsrichter keine Eigeninteressen haben. Was ist, wenn ein Sponsor mit einer Kanzlei freundschaftlich verbunden ist? Oder gar direkt mit einem Schiedsrichter?

Vannin Capital, ein englischer Prozessfinanzierer, der in Jersey registriert ist, meldete letztes Jahr, dass Bernard Hanotiau zum Berater des Fonds werde. Das ist, als würde ein Schiedsrichter für ein Wettbüro arbeiten. Hanotiau teilte inzwischen mit, dass die Nachricht zu früh gekommen sei und er sich entschieden habe, wegen möglicher Interessenkonflikte auf die Zusammenarbeit zu verzichten.

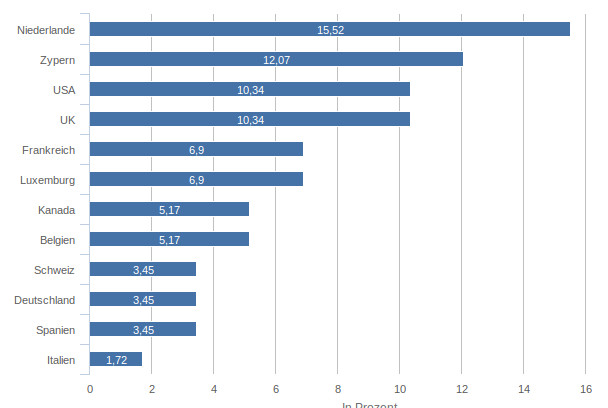

Verfolgt man nach, woher die meisten Klagen seit 2012 kommen, dann steht ein kleines Land ganz oben auf der Liste: die Niederlande. 2014 kamen von dort sogar mehr Klagen als aus den USA. Das kleine Land ist ein Knotenpunkt in der Welt von ISDS.

Die wichtigsten Herkunftsländer von Investorenschutzklagen 2014

Das ist das Resultat eines gezielten Regierungskurses, der die Niederlande als Sitz für multinationale Konzerne attraktiver machen soll. Dazu gehört der Aufbau eines Netzwerks bilateraler Investitionsabkommen. Zwar führt hier mit insgesamt 135 BITs Deutschland, das bereits 1959 ein erstes Abkommen mit Pakistan schloss. Doch die 95 Abkommen der Niederlande machen es Investoren besonders leicht. Denn dort müssen die Firmen zum Beispiel nicht nachweisen, dass sie in den Niederlanden substantiellen wirtschaftlichen Aktivitäten nachgehen, um den Status als niederländischer Investor zu nutzen.

Nach Angaben der niederländischen Regierung sind 47 Prozent der niederländischen ISDS-Verfahren auf Briefkastenfirmen zurückzuführen. Eine simple Recherche in den Dokumenten der Handelskammer zeigt, dass es tatsächlich mindestens 68 Prozent sind. Nur in 16 Prozent aller Fälle ist das Unternehmen nachweislich ein niederländisches. Man nennt es das niederländische Sandwich: Man stopfe eine niederländische Holding-Firma zwischen zwei weitere Firmen und schon darf man sich niederländisch nennen.

Haben die Niederlande bewusst auf diese Position hingearbeitet? Das lässt sich nicht beweisen. Aber es ist auffällig, dass die Niederlande selbst BITs verteidigt haben, die nach Ansicht der EU-Kommission gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen. Ein pikantes Detail: Der Beamte, der in den vergangenen Jahren für die Abkommen verantwortlich war, trat 2014 zurück. Nun leitet Nikos Lavranos EFILA - die europäische Lobbyorganisation der Investitionsanwälte.

Bis 2014 war Lavranos noch ein vehementer Verteidiger des niederländischen BIT-Systems. Jetzt sitzt er auf einem anderen Stuhl und tritt für großzügigen Investitionsschutz im Transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP ein. Lavranos möchte nicht mit uns sprechen. Mit einer eigenen Beratungsfirma hilft er Firmen dabei, sich als niederländisches Unternehmen registrieren zu lassen - "unter größtmöglichem BIT-Schutz", wie es in einer Eigenwerbung heißt.

Zurück in Caracas, wo die Geschichte anfing. "Die Niederlande spielen dieselbe Rolle in der Investment-Welt wie die Schweiz in der Welt der Banken", seufzt Venezuelas ISDS-Experte Mommer. Eine niederländische Firma zu gründen, sei leichter, als ein Touristenvisum zu beantragen. "Wissen Sie, wie viele niederländische Unternehmen es in Venezuela gibt? ConocoPhillips. Chevron. Und selbst CNPC, ein chinesischer Staatsölkonzern, ist niederländisch."

Offiziell ist eine Verlagerung des Firmensitzes nicht erlaubt, wenn sie nur für Schiedsverfahren erfolgt. Aber auch das ist wieder abhängig von der Interpretation der Schiedsrichter. Conoco und Exxon haben ihren Besitz 2006 in eine niederländische GmbH eingegliedert. Nicht wegen des Disputs, sagen beide. Aus einem weiteren WikiLeaks-Dokument geht allerdings hervor, dass sie diesen Schritt erst machten, nachdem der Konflikt entstanden war. Ein Mitarbeiter von Conoco sagte demnach in einem Gespräch in der US-Botschaft sogar, dass sie in die Niederlande umgezogen seien, um "all ihre Schiedsverfahrensrechte zu sichern".

"Das niederländische Sandwich ist ein himmelschreiender Missbrauch des Systems", sagt der New Yorker Anwalt Kahale. Nein, es sei kein Missbrauch, sagt sein Klient Mommer. "So ist das System angelegt. Es hat nur ein Ziel: die Interessen von Investoren zu verteidigen. In der modernen Wirtschaft wird es nicht akzeptiert, wenn Staaten ihre Ressourcen zu Eigentum erklären. Dieses private Rechtssystem ist eine Antwort darauf. Es ist ein neokolonialistisches System."

5. Teil: Der Widerstand: Aufstand der Armen

In der Liste angeklagter Länder kommen auch die USA und Kanada vor. Das liegt an der Freihandelszone Nafta. Doch die USA haben noch nie einen Fall verloren. Der Vergleich von bestraften Ländern und Ländern, aus denen die meisten Klagen kommen, ergibt ein eindeutiges Bild: Schiedsverfahren sind ein Instrument, mit dem Konzerne aus reichen Ländern arme Länder disziplinieren.

Das geht immer mehr Ländern gegen den Strich - nicht nur "Bananenrepubliken" wie Venezuela, dessen staatlich gelenkte Wirtschaftspolitik mittlerweile zu einer schweren Versorgungskrise geführt hat. Brasilien, wo die Regierung noch nie ein Investitionsabkommen unterzeichnet hat, findet das System falsch. "Es hat große Fehler", sagte der brasilianische Staatssekretär Carlos Márcio Cozendey. "Es gibt ausländischen Investoren mehr Rechte als nationalen Investoren. Und es ist einseitig. Die Regierung kann nie einen Investor anklagen, nur andersrum."

"ISDS ist nicht das richtige Mittel zum Zweck", sagt auch Xavier Carim, ständiger Vertreter Südafrikas bei der Welthandelsorganisation WTO. "Es birgt große, große Probleme. Wir haben in der Tat sehr viele BITs unterzeichnet. Zu der Zeit hatte man wenig Erfahrung mit den möglichen Folgen. Wir wussten wirklich nicht, was wir da unterschreiben."

Anwälte akzeptieren diese Entschuldigung nicht. "Das nenne ich einfach Faulheit", sagt Meijer. "Wenn du nicht weißt, was du unterzeichnest, hast du einfach geschlafen."

Nathalie Bernasconi-Osterwalder vom International Institute of Sustainable Development bestätigt die Geschichte von Carim. "Bis vor drei Jahren ist es mir nicht einmal geglückt, Wirtschaftsprofessoren hierfür zu interessieren. Selbst westliche Regierungen wussten nicht, was das ist. Ein belgischer Beamter sagte, dass er beim Abschließen eines BIT einfach noch einen Text zum Unterschreiben aus einer Schublade zog."

Die Uno-Konferenz für Handel und Entwicklung spricht mittlerweile von einer "Legitimitätskrise". Immer mehr Länder wollen die bilateralen Verträge kündigen, doch diese bleiben selbst nach der Kündigung noch 15 bis 20 Jahre gültig. Nichtsdestotrotz kündigen Venezuela, Ecuador, Indonesien, Südafrika und Indien die bestehenden BITs. Russland und Argentinien weigern sich, Geldstrafen zu bezahlen. Australien will keine BITs mehr, seitdem es sich wegen einer Verschärfung des Nichtraucherschutzes eine Milliardenklage von Philip Morris eingehandelt hat. Italien, das aus dem Energiesektor verklagt wird, kündigte die Energiecharta - auch sie beinhaltete eine ISDS-Klausel.

Schiedsrichter, Investitionsanwälte und Beamte in westlichen Ländern betonen wiederholt, dass es kein Legitimitätsproblem gebe. "Allein der Fakt, dass manche Menschen es nicht gerecht finden, bedeutet nicht, dass es nicht gerecht ist", sagt Hanotiau.

Die Idee von Schiedsverfahren ist allerdings, dass sie eine freiwillige Art der Schlichtung sind. Wenn ein wachsender Teil der Weltbevölkerung die Freiwilligkeit nicht mehr erkennen kann, gibt es dann nicht doch ein Legitimitätsproblem? Die meisten Akteure in der Welt der Schiedsverfahren scheint das nicht zu interessieren. Regeln sind Regeln, sagen sie, und wir machen einfache unsere Arbeit.

Es ist eine Sicht, die der US-Jurist Garth sehr gut kennt. "Die Wohlhabenden befolgen die Regeln, weil sie ihnen Legitimität verschaffen." Es gebe aber kein universelles Recht, das man auf der ganzen Welt anwenden kann, "obwohl manche Anwälte da quasi religiös dran glauben."

Anwälte sähen Schiedsverfahren als das Ausfechten eines Streits innerhalb eines auf Regeln basierenden Spiels, sagt Garth. "Aber dieses Spiel gehört eben zu einem neoliberalen Weltbild. Ein amerikanisches Ideal von einer Welt des Freihandels, in der juristische Regelwerke, Anwälte und der Markt eine zentrale Rolle spielen, um multinationalen Konzernen einen Zugang zu ebenjenem Markt zu verschaffen."

In so einer Welt ist es logisch und gerecht, wenn eine Milliardenstreitigkeit zwischen Venezuela und ein paar Ölkonzernen letztlich vor einem Schiedsgericht in den USA geschlichtet wird, auf Basis eines niederländischen Vertrags, der von einem kanadischen Anwalt und Geschäftsmann interpretiert wird.

In den Abendstunden nach einem Empfang für Investitionsanwälte in einem Amsterdamer Restaurant, nachdem der Wein der politischen Korrektheit ein Ende gemacht hat, sprechen wir mit Jeroen Luchtenberg, Investitionsanwalt in Paris. "Ihr habt natürlich recht", sagt er. "Es ist ein ungerechtes System. Es gibt ein Problem, auch wenn jeder sagt, dass das nicht so ist. Aber an wem liegt das? Ich glaube, dass es wirklich nicht an der Integrität der Schiedsrichter liegt."

Es bleibt natürlich eine Vision, das schöne Bild vom Konzern als friedlichem Löwen im Schiedshof von Den Haag.

"Wenn der Hase auch mal auf ein neues Feld möchte, sagt der Löwe: Okay, aber dann musst du das hier unterzeichnen. Das macht der Hase dann. Das ändert aber nichts daran, dass der Löwe den Hasen auffressen möchte." So funktioniere die Welt. "Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer."

Nach einem weiteren Schluck Wein, sagt Luchtenberg: "Die Löwen, das sind wir."

Zur Recherche

Ausführliche Informationen zum Rechercheprojekt gibt es auf Englisch und Niederländisch unter

www.aboutisds.org

Gerelateerde artikelen

- De Bruderhof (1) - Een dorp zonder geld (Karavaan der Zotten)

- De toekomst is van kurk (De Groene Amsterdammer)

- Circulaire zonnepanelen uit Nederland (De Groene Amsterdammer)

- Nederland volledig vegan: het kán (De Groene Amsterdammer)

- Hoe Hollandse zaadbedrijven de wereld veroverden (De Groene Amsterdammer)

Gebruikte Tags: economie, europa, isds, recht